写真はただ東武鉄道旧型電車の鉄コレをはくつる駅構内に並べて撮ったものです。

レイアウト製作の内容とはあまり関係ありませんが・・・

たまにこのような写真を撮って楽しんでいます。

ちなみに、これらの編成はNゲージ化しておりませんので、本鉄道で走行できません。

今回の作業前のレイアウト全体の様子です。

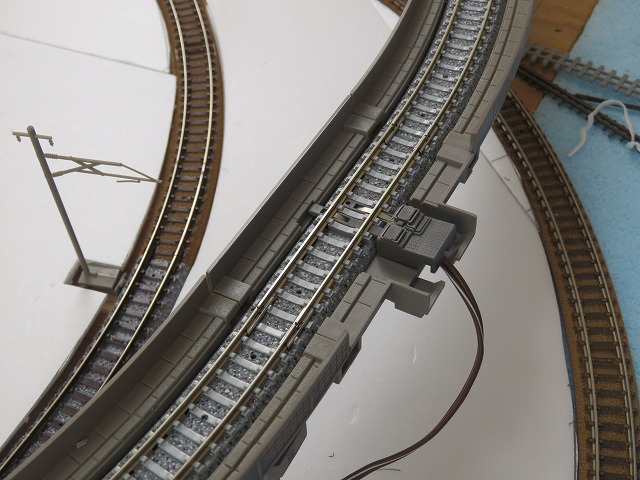

本線エンドレス線(ループ線)のフィーダーは写真のように高架区間に設置しています。

本鉄道の高架区間はPC枕木となっていますが、このフィーダー設置部分のみ標準の枕木の線路を付けていて、見た目で違和感があります。

バラストを撒いてしまえば違和感も目立たなくなると思いますが、一応この部分もPC枕木の線路に交換します。

この区間の線路を交換するために、S70のPC枕木線路を購入しました。

早速交換します。

違和感はなくなりました。

写真の真ん中にあるのは、ゆうづる駅構内の入口に設置している電動ポイントです。

このポイントの電気配線とコントロールボックス設置を行います。

レイアウトボードの電動ポイントの右側部分に穴を空け、電動ポイントのコードを下に逃がした様子です。

ポイントの左側などにもボードの穴がありますが、これは旧レイアウトで使用していた配線用の穴です。

ここの部分は、上から地面嵩上げ用のスチレンボードを被せる予定ですが、そうすれば目立たなくなります。

パワーユニットに接続するポイントコントロールボックスも1個追加しました。

一番左側の「P11」というのは今回電動化したポイントです。

ゆうづる支線の先にある「ゆうづる駅」の構内です。

駅舎・ホームをどのように配置するのかまだ決めておらず、算定的に島式ホーム(トミックスのミニホーム)を置いています。

そろそろこの部分の製作を行うので、駅構内をどうするのか決めなくてはなりません。

「ゆうづる駅」は、2面2線の対向式ホームとすることに決めました。

駅舎と付随するホームは、旧レイアウトで使用していた中間駅の派生品をそのまま再使用することとしました。

元はジオコレの駅セットです。

駅舎は、旧レイアウト製作の際に白を貴重とした色に塗装しました。

反対側のホームは、暫定的にトミックスのミニホームを置いています。

「ゆうづる駅」駅舎の右側には本線の平地から高架線に続く勾配区間が仮設置されています。

ここでは、まずは道床付レールが高架線に繋がるまでの勾配部分の地形を作らなくてはなりません。

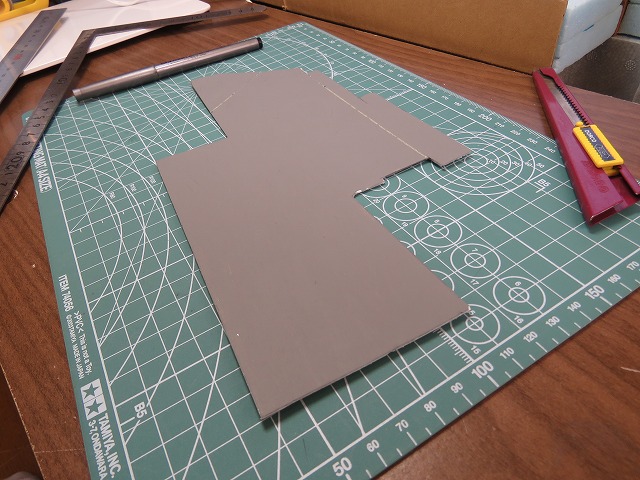

3mm厚のスチレンボードの板から、長さ200mm幅50mmの板を切り出しました。

切り出した板を浮いた状態で高架付線路に接続している道床付線路の下に敷きました。

更に、3mm厚のスチレンボードから長さ100mmと50mm(幅は50mm)の板を切り出し、長さ200mm板の上に重ねて、写真のように段々になるように置きました。

次に、この区間を更に細かい「段々」にするために、1mm厚のスチレンボードから板を切り出します。

1mm厚のスチレンボードは、旧レイアウト解体時に派生したものを再利用します。

このスチレンボードは、グレーに下地塗装されてしまっているので、裏返しにして使用します。

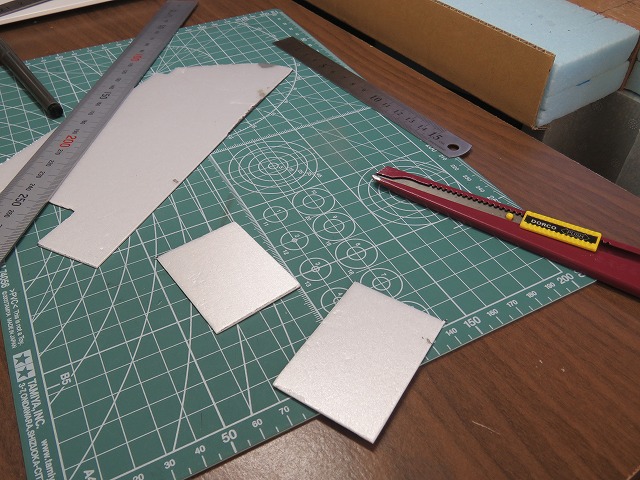

スチレンボードを裏返しにして、幅5mmの板をいくつか切り出しました。

板の長さは、現物合わせて決めました。

スチレンボードの組合せで、本線の勾配区間のベースがなんとなくできました。

次回以降、この部分の作り込みを続けます。

ゆうづる支線の末端区間の線路配置を少し変更しました。

写真では、線路が手前のポイントから二つに枝分かれしていますが、右側は旅客線で終着駅に至ります。

左側の線はその先で更に2本に枝分かれしていますが、工場専用線でタキなどの貨車が入線する予定となっています。

この付近の配線は、今後まだ変更する可能性があります。

ゆうづる支線の末端は、本線(高架線)の下を抜けた先に終着駅を設置してみました。

駅舎はジオコレのセットです。

駅名をまだ考えていませんでしたが、「ひばり」駅に決めました。

この駅に入線できるのは、トミックスのミニカーブレールを通過できる(鉄コレメイン)の2両編成までです。

たび重なる支線の配線変更のため、ストラクチャーの整理がつかず、写真のような状態になっています。

今回はここまでです。