Nゲージレイアウトの製作では、現在は車両基地のモジュール製作を中心に作業を進めていますが、本命はこちら、メインとなる新レイアウトの製作です。

7月に 900×600 の小型レイアウトを解体、その後新レイアウトの製作に入る予定でしたが、レイアウト部屋が非冷房で、熱中症対策のため着工が延期となっていました。

まずは、レイアウトの環境整備を行いました。

レイアウトのスペースは旧子供用2段ベットのうち1段目のみ残したものを利用しています。

トミックスのレイアウトボード(900×600)を3枚並べ、簡単な単線エンドレスに待避線を設けた配置で線路を敷いていますが、いったんこれらのレールやストラクチャーを撤去しました。

撤去したレールやストラクチャーは一番のレイアウトボ―ドに集めました。

この後、レイアウトボードの嵩上げを行います。

上の写真では、右側(横に置かれたカラーボックスの上)にあるのが、現在製作中の車両基地のモジュールで、左がこれから製作しようとするメインとなるレイアウトです。

メインのレイアウトの高さがどれだけ低いか分かるかと思いますが、この高さでは実際にレイアウトで遊ぶときに腰が痛くなりそうなので、車両基地の高さまで嵩上げすることにしました。

なお、実現できるかどうかは分かりませんが、将来メインのレイアウトと車両基地をつなげる構想もあります。

レイアウトの嵩上げで使用するのは、ダイソーで1個 200円で売っていた発泡スチロール製のブロックです。

「ビックブロック」という商品で、80kg程度の重さまで耐えられるそうです。

ビックブロックを写真のように縦に並べ、この上にレイアウトボードを載せることにしました。

レイアウトは非常に軽いので、問題ないと思います。

レイアウトボード3枚のうち、2枚のみをかさ上げした様子です。

ボードがどれだけ嵩上げされたか、一目瞭然かと思います。

レイアウトボード3枚を全て嵩上げした様子です。

レイアウトボードの下に空間ができたので、ポイントのコードなどの配線作業がやり易くなったと思います。

ついでに、レイアウト部屋の一部模様替えも実施。カラーボックスを横置きで2つレイアウトの手前に置きました。

カラーボックスの上にパワーユニットやポイントコントロールボックスなどを置くスペースが確保されました。

ベースとなる子供用ベットの大きさ(2000×1000)に対して、レイアウトボードはそれよりも若干小さく(3枚並べて、1800×900)、余剰スペースが発生しています。

特に 横方向で 200×1000 程の空きスペースがありますが、この部分にもスチレンボードなどを追加して、レイアウトスペースの拡大を図ることを検討しています。

新たに確保された運転台スペースです。

とりあえず、持ち合わせのポイントコントロールボックスを設置していますが、新レイアウトでの線路配置はまだ検討中で、どれだけ電動ポイントを設置するかも決まっていません。

レイアウトボード3枚のうち、とりあえず2枚を付属のネジで連結してみることにしました。

付属のネジはボード1枚に対して2セット付属しています。

レイアウトボードの横にはあらかじめ連結用の穴が空けてあり、ここに連結用のネジを差し込んで、ボードを繋げます。

付属のネジで、ボードとボードを繋げた状態です。

ボードの連結にはネジだけでなくタイトボンドも使用しようと思いましが、3個所でネジを止めるだけで十分強度が確保されたされた感じなので、ボンドは使用しませんでした。

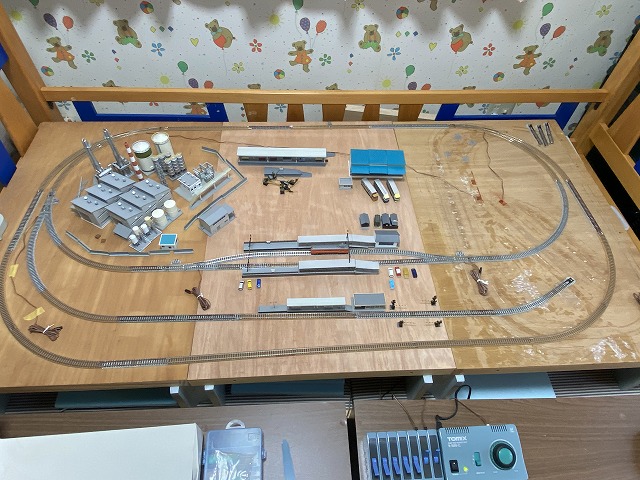

レイアウトボードの嵩上げを実施した後、持ち合わせの線路とストラクチャーをレイアウトボードの上に適当に敷設・配置してみました。

旧レイアウトで使用したレールも再使用していますが、旧レイアウトとは異なり、今回は通常の 20m級の車両も走らせる予定なので、ミニカーブレールやミニカーブポイントは使用しないこととしました。

その結果、シンプルなエンドレスをベースとした配線になりましたが、ポイントを使用した待避線では3両程度しか入線できない長さしか確保できませんでした。

今後、現物合わせでカーブポイントなどを追加しながら、最終的な線路配置を検討するつもりですが、長編成の特急列車や通勤列車を走らせるのには多少無理があるようです。

レイアウトのコンセプトは、旧レイアウト同様、短編成の地方ローカル線風レイアウトになりそうです。

普段は単行・もしくは短編成の列車が運用され、たまに国鉄から6両程度の急行列車や特急列車などが乗り入れてくるといった感じでしょうか。

イメージとしては、伊豆箱根鉄道・富山地方鉄道・長野電鉄・富士急行みたいな私鉄です。

運用車両はNゲージ化された鉄コレが中心になりそうです。

但し、貨物列車も走らせようとは思っています。

現時点のレイアウトの雰囲気はこんな感じです。